Actualité

Voilà, la nouvelle console Behringer Wing est installée et opérationnelle.

Voilà, la nouvelle console Behringer Wing est installée et opérationnelle.

Une publication précédente, décrit ses caractéristiques et son fonctionnement général, voir ici.

Voyons maintenant comment celle-ci a été intégrée dans l’environnement de travail de la régie.

Critères de choix de la console

Afin de respecter l’ergonomie de travail souhaitée et l’environnement de travail existant, la console devait respecter les critères suivants :

- 24 faders ou plus

- 48 canaux ou plus

connectivité : pouvoir recevoir et envoyer 48 canaux (min) en ADAT ou en MADI

connectivité : pouvoir recevoir et envoyer 48 canaux (min) en ADAT ou en MADI- 8 canaux de préamplis

- dimensions : pouvoir rentrer dans le meuble (avec adaptation du meuble)

- Prix bien sûr, sans fixer de fourchette précise, cela doit être dans les moyens du studio.

La Wing correspond à tous les critères sauf la connectivité.

Celle-ci ne dispose en effet que de ports AES50 (3 ports de 48 in – 48 outs) et d’une carte d’extension en Dante.

La carte d’extention MADI, annoncée depuis plusieurs années, n’est toujours pas disponible.

Celle de la X32 n’est pas compatible (et n’a que 32 in / 32 out).

Le studio a donc acheté un convertisseur AES50 / MADI, le Flexiverter de Appsys Audio Pro.

Le Flexiverter se branche sur deux ports AES50 (la console en a 3), il utilise 48 in/out de l’un et 16 in/out de l’autre pour couvrir les 64 in/out du MADI.

Intégration dans le meuble

Il a fallu redécouper les montants latéraux en pin pour insérer la Wing plus large.

Les chutes découpées ont servi à combler l’espace laissé vide derrière la console.

Organisation et architecture de travail du studio

Pour comprendre la manière dont la console est connectée aux différents appareils et périphériques, il faut repréciser la méthode de travail adoptée au studio.

La console ne sert que pour le monitoring d’écoute en régie et pour les musiciens pendant les enregistrements.

Elle ne sert pas (en audio) pour le mixage qui se fait intégralement dans l’ordinateur.

Elle sert en revanche de surface de contrôle de Cubase pendant le mixage.

Fonctionnement avec la 02r96

Pendant longtemps, avec la console 02r96, les mixes de casques pour les musiciens en enregistrement, étaient envoyés en analogique dans des amplis casques à l’aide des bus auxiliaires de la console (8 aux mono ou 4 stéréo).

L’arrivée des mixeurs personnels Behringer P16-M au studio a modifié la manière de gérer l’écoute par les musiciens.

La Yamaha routait 16 canaux numériques (pistes individuelles, bus de groupes ou bus auxiliaires) vers les P16-M grâce à leur connexion Ultranet.

Les canaux étaient envoyés en ADAT vers un convertisseur ADAT/Ultranet Behringer P16-I.

La possibilité d’envoi de mixes analogiques via des amplis casques avait malgré tout été conservée.

La Yamaha envoyait le mix d’écoute régie en spdif dans la carte son Antelope Audio.

Celle-ci utilisait ses convertisseurs Numérique / Analogiques pour le renvoyer vers les enceintes Neumann.

La Yamaha envoyait également ses sorties auxiliaires (mixes de casques) en ADAT dans la carte son Antelope Audio pour bénéficier des convertisseurs de l’Antelope de meilleure qualité.

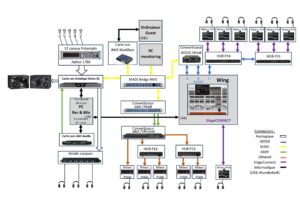

Behringer Wing integration

Behringer Wing integration

Tout l’enjeu avec la Behringer Wing est donc de conserver cette architecture de travail malgré des formats de branchement audio numériques complètement différents.

La Wing dispose aussi d’un nouveau format de liaison numérique développé par Behringer / Midas : Le StageCONNECT.

Les nouveaux mixeurs personnels Behringer P24, plus puissants et plus pratiques à utliser que les P16-M, se branchent exclusivement en StageCONNECT.

Le studio a acheté 5 mixeurs P24 et deux distributeurs P24 Hub (un hub dans chaque pièce comme pour les distributeurs Ultranet déjà installés).

Les deux P24 Hub connectés en AES50 à la Wing fournissent les flux audio en StageCONNECT aux différents mixeurs P24.

Deux réseaux RJ45 sont installés au studio, l’un transporte l’Ultranet, l’autre l’AES50 pour les P24.

Les P24 seront utilisables en parallèle des P16-M et des amplis casques sur sorties auxiliaires.

Le Behringer P16-I fournissant le réseau Ultranet aux P16-M, récupère ses 16 canaux en ADAT par un autre circuit AES50 de la console, converti en MADI puis ADAT.

La carte son Antelope Orion 32+ Gen 3 centralise toutes les connexions Audio de la régie.

Elle récupère sur ses entrées convertisseurs analogiques, les sorties des préamplis micros et les renvoie en MADI puis en AES50 via le concertisseur Flexiverter sur la console.

Un RME MADI Bridge distribue les ports MADI aux appareils qui en ont besoin.

Il permet aussi de router les flux audios vers un ordinateur invité à la place de celui du studio, pour accueillir des ingés son qui préfèrent utiliser leur ordinateur avec leur logiciel.

Ils bénficient ainsi des convertisseurs de la carte son Antelope Audio et de la console Behringer Wing.

Synchronisation des appareils numériques

Tout ces appareils numériques ont besoin d’être synchronisés sur une même horloge.

La carte son Antelope Orion 32+ Gen 3 est l’horloge maître qui synchronise tout le monde.

La Wing, synchronisée sur les ports AES50 a besoin qu’on lui change manuellement sa fréquence d’échantillonnage chaque fois que celle-ci change sur l’horloge maître.

USB

La prise USB2 branchée sur l’ordinateur transforme la console en interface audio 48 in et 48 out.

Cela présente l’avantage de récupérer une sortie stéréo du PC pour écouter du streaming, des vidéos Youtube ou des fichiers multimédia dans les disques durs.

L’antelope Audio branchée en thunderbolt n’était pas reconnue par windows et nécessitait un logiciel intermediaire pour router les sorties de Windows vers l’Antelope.

Cette prise USB véhicule aussi les canaux MIDI qui permettent à la console de commander les logiciels de son.

Avec un bouton, la console bascule en mode télécommande du Cubase du studio.

Les formats de connexion audio numériques

Petits rappel sur les différents types de câbles et formats audio numériques.

Le nombre de canaux est donné pour une fréquence d’échantillonnage de 44,1 kHz ou 48 kHz.

- AES50, câble RJ45, 48 canaux in et 48 out – format propriétaire Behringer / Midas.

- MADI, 1 câble in, 1 out, soit coaxiaux soit optiques, 64 in et 64 out.

- ADAT, 1 câble optique (différent du MADI), 8 canaux.

- StageCONNECT, 1 câble XLR 110 Ohms, 32 canaux in ou 32 out ou mélange de in et de out – format propriétaire Behringer / Midas.

- SPDIF, 1 câble RCA 110 Ohms, stéréo.

- AES3, 1 câble XLR 110 Ohms, stéréo. Existe aussi sur prise sub-D25 8 canaux in, 8 out.

- DANTE, 1 câble rj45, 128 in et 128 out.

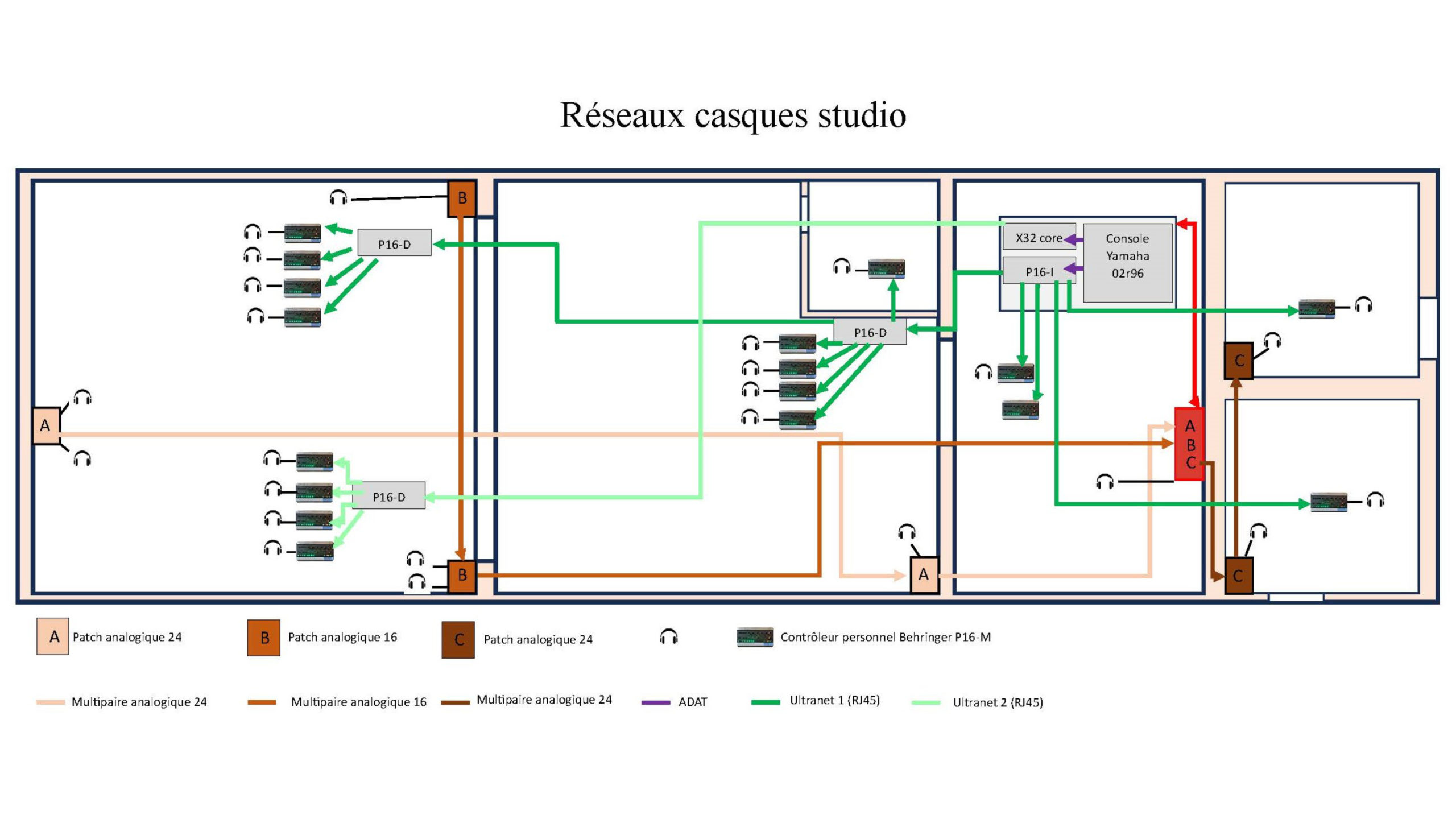

Câblage des deux petits studio en RJ45.

Câblage des deux petits studio en RJ45.

Un réseau Rj45 relie maintenant tous les espaces du studio à la régie :

- les deux espaces de 45m² séparés par les panneaux ammovibles

- la petite cabine dans un de ces deux espaces

- les deux petits studios (10m²) dont l’accès se fait par l’extérieur.

A quoi cela sert-il ?

Ce réseau sert à brancher des boîtiers de mixage individuels Behringer P16-M .

Les boîtiers permettent à chaque musicien où qu’il soit de gérer son mix d’écoute pendant l’enregistrement.

La régie envoie les pistes audio via la connexion RJ45 aux boîtiers individuels.

Rappel sur le monitoring avec des Boîtiers P16-M

Rappel sur le monitoring avec des Boîtiers P16-M

Le studio possède 13 boîtiers P16-M

Ces boîtiers reçoivent 16 canaux audio.

On gère les niveaux et le panoramique (ainsi qu’une égalisation si besoin) très simplement.

Le format, spécifique à la console Behringer X32/Midas M32 utilise son port ultranet.

En régie, la console Yamaha 02r96 du studio récupère toutes les pistes audio de la carte son Antelope Orion 32+ Gen 3.

Elle envoie 16 pistes sélectionnées (dont talk back, clic et mix stéréo) en ADAT dans un distributeur Behringer P16-I.

Celui-ci envoie en RJ45 les flux audio multipistes vers les différents espaces.

Le P16-I envoie l’alimentation pour les boîtiers P16-M en même temps que les flux audio.

Le P16-I envoie l’alimentation pour les boîtiers P16-M en même temps que les flux audio.

Il n’y a donc pas besoin de brancher le transfo d’alimentation des boîtiers P16-M sauf si plusieurs sont chaînés entre eux.

Les deux espaces de 45m² disposent chacun d’un distributeur Behringer P16-D qui distribue le flux audio et l’alimentation sur 8 sorties.

Un troisième distributeur est disponible.

Possiblité d’utiliser une console en rack Behringer X32 Core en régie afin de créer si besoin, un deuxième flux ultranet avec des pistes audio différentes.

Ce deuxième circuit, disponible dans les deux espaces de 45m2, utilise le réseau RJ45 normalement dédié à internet.

L’utilisation de réseaux casques traditionnels via les auxiliaires de la console 02r96 reste toujours possible.

L’arrivée d’un nouvel écran, un Samsung ultrawide 34 » déclenche une série de modifications amenant le réaménagement de la régie et la correction des écoutes.

L’arrivée d’un nouvel écran, un Samsung ultrawide 34 » déclenche une série de modifications amenant le réaménagement de la régie et la correction des écoutes.

Il remplace les deux écrans 23″ utilisés auparavant.

La carte graphique (4 sorties vidéo : 2 DVI, 1 VGA, 1 USB C) ne prend pas en charge Son format d’affichage : 3440 x 1440 pixels.

Une petite MSI GeForce GT 1030 avec deux sorties vidéo : 1 Display port, 1 HDMI vient donc la remplacer.

L’affichage d’un logiciel audio multipiste est très peu gourmand en ressources.

Nul besoin d’investir dans une carte graphique haut de gamme tels qu’en utilisent les gamers ou les concepteurs graphiques.

Nul besoin d’investir dans une carte graphique haut de gamme tels qu’en utilisent les gamers ou les concepteurs graphiques.

Cette carte graphique a refroidissement passif (pas de ventilateur) consomme beaucoup moins, 3 fois moins qu’une carte équivalente avec ventilateur.

Plus de port VGA, adieu les deux vieux écrans VGA petit format installés sur la droite de la régie.

Un des 23″ qui servaient d’affichage principal vient les remplacer.

L’écran 34″, grâce à son bras articulé est avancé et positionné plus bas.

L’écran 34″, grâce à son bras articulé est avancé et positionné plus bas.

La position de travail est bien plus confortable.

La distance est plus adaptée à des yeux vieillissants, la position plus basse, à hauteur d’yeux, fatigue moins le cou et les cervicales.

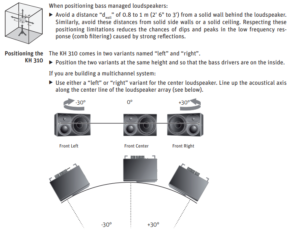

Repositionnement des enceintes

L’écran 34″, moins large que les deux 23″ précédents installés côte à côte et son avancement nécessitent un repositionnement des enceintes de monitoring :

resserement qui permet de réduire aussi la distance au point d’écoute et de les avancer un peu.

resserement qui permet de réduire aussi la distance au point d’écoute et de les avancer un peu.- descente pour que l’axe des drivers aigus soit mieux orienté vers le point d’écoute.

(les supports d’enceinte précedemment utilisés ne s’inclinaient pas assez vers le bas).

On en profite au passage pour essayer un nouvel emplacement pour le sub.

Changement du placement des enceintes et du sub = recalibrage de ceux-ci avec le système MA-1 de Neumann.

Changement du placement des enceintes et du sub = recalibrage de ceux-ci avec le système MA-1 de Neumann.

Le résultat est bien meilleur !

C’est probablement l’emplacement du sub qui joue le plus.

Cependant, Neumann contacté pour avoir des précisions sur le placement des KH310 et la manière de prendre les mesures à répondu assez rapidement avec ce document et ce commentaire :

« You are measuring an equilateral triangle along the lateral plane (treble side of each speaker, between the treble and mid drivers) from speaker to speaker, and also to the central listening positioning. These distances should all be as accurate as possible (all sides being equal length). »

Donc idéalement, les enceintes doivent être distantes de plus d’un mètre d’un mur (ou moins de 80 cm).

Hors le fait de resserer et avancer les enceintes les a écartées des murs latéraux et arrière et de la zone à éviter.

Elles sont maintenant à 1,2 m de ceux-ci…

Voilà comment un changement d’écran améliore l’écoute au studio en plus du confort de travail.

Paravent acoustique pour batterie Clearsonic A4-6.

Paravent acoustique pour batterie Clearsonic A4-6.

Sert pour isoler acoustiquement tout instrumentiste : ampli guitare, batteur, percussioniste, cuivres assis etc.

Utilisation en concert ou en studio pour de la répétition ou de l’enregistrement.

6 panneaux joints entre eux par une charnière en caoutchouc transparent et qui se replient en accordéon pour le rangement.

Les câbles peuvent passer à la jointure entre deux panneaux.

Le modèle n’existe plus sous cette référence, il a été renommé A2448x6.

Caractéristiques

- paravent acoustique

matériau : acrylique (transparent)

matériau : acrylique (transparent)- 6 panneaux en accordéon

- épaisseur : 6,3 mm

- hauteur : 122 cm

- largeur : 61 cm (par panneau)

Poids des 6 : un peu plus de trente kilos; c’est déplaçable par une seule personne.

Le bas du paravent repose sur une bordure de caoutchouc.

A noter qu’il existe chez le même constructeur, un paravent acoustique pour batterie plus haut.

Le A4-6 suffit néanmoins pour atténuer le son tout en préservant une certaine convivialité en n’enfermant pas complètement le batteur dans sa cage transparente.

Le studio s’est également fabriqué des panneaux d’isolation acoustique dont les dimensions permettent l’empilement autour du piano à queue.

Ainsi, pour un pianiste chanteur, la voix est isolée des micros du piano, voir publication ici.

Fabrication de panneaux d’isolation studio en complément de deux faits précédemment.

Fabrication de panneaux d’isolation studio en complément de deux faits précédemment.

Fabriqués quasiment sur les mêmes dimensions et le même principe.

Description

Les premiers, à chaque extrémité sur la photo avaient été fabriqués avec des planches du stock de bois dans le hangar.

Ce bois étant partie en fumée avec le hangar cet été, il a fallu acheter des planches qui sont un peu moins larges.

Donc six nouveaux panneaux :

- deux de tailles identiques aux précédents

- deux un peu plus petits (on verra pourquoi plus loin)

deux petits pour compléter les deux un peu plus courts.

deux petits pour compléter les deux un peu plus courts.

Panneaux rustiques, un cadre de bois garni de panneaux semi-rigides de laine de verre, fermés des deux côtés par du tissu et recouvert de tasseaux de bois d’un côté.

Ils offrent ainsi un côté plus absorbant (tissu) et un côté plus réfléchissant (tasseaux de bois).

Sur les nouveaux, les tasseaux alternent entre différentes largeurs et épaisseur pour avoir un effet diffuseur.

Le tissu utilisé est de la toile de jute pour les anciens et de la toile de jute avec sous couche plastique pour les nouveaux.

Comme j’avais fais une erreur sur les dimensions du tissu nécessaire, il a fallu compléter par du coton gratté disponible au studio.

Les dimensions sont basées sur la taille des panneaux semi-rigides de laine de verre pour simplifier la fabrication.

Les dimensions sont basées sur la taille des panneaux semi-rigides de laine de verre pour simplifier la fabrication.

Il y en a deux de 75mm d’épaisseur à l’intérieur.

Dimensions :

- Hauteur 130 cm

- Largeur 64 cm

- profondeur 15 cm

C’est aussi la taille des panneaux moyen et petit empilés, sinon ils font respectivement 100 cm et 30 cm de hauteur.

Quelle utilisation

Malgré les différents espaces d’enregistrement disponibles au studio, les occasions d’utiliser des panneaux d’isolation studio ne manquent pas.

Malgré les différents espaces d’enregistrement disponibles au studio, les occasions d’utiliser des panneaux d’isolation studio ne manquent pas.

Cependant, ceux ci ont été fabriqués avec une utilisation particulière en vue : enregistrer du piano-voix.

On parle de piano à queue

Le piano n’est pas un instrument facile à enregistrer (et sonoriser) en contexte live car ses micros reprennent tout ce qu’il y a autour.

La table d’harmonie du piano transmet les vibrations environantes.

Le couvercle sert d’amplificateur dans les deux sens.

Pour un piano-voix, on aura un micro chant au dessus des touches et des micros sur le piano, éloignés de celui-ci de 50 cm (au dessus des marteaux) à 1,5 m (au dessus des cordes graves ou dans l’arrondi).

Les micros du piano prendront très bien la voix, particulièrement si celle-ci est puissante.

Les micros du piano prendront très bien la voix, particulièrement si celle-ci est puissante.

Ces micros prenant une même source à différentes distances vont détimbrer la voix par les problèmes de phase et de filtre en peigne créés.

Donc ces panneaux viennent se possitionner entre le micro chant et le piano afin d’isoler les micros du piano de la voix.

Les panneaux plus courts de 1 m de hauteur sont à la hauteur du piano.

Ils accueillent des panneaux allongés qui reposent en partie sur le piano.

connectivité : pouvoir recevoir et envoyer 48 canaux (min) en ADAT ou en MADI

connectivité : pouvoir recevoir et envoyer 48 canaux (min) en ADAT ou en MADI Behringer Wing integration

Behringer Wing integration Rappel sur le monitoring avec des Boîtiers P16-M

Rappel sur le monitoring avec des Boîtiers P16-M resserement qui permet de réduire aussi la distance au point d’écoute et de les avancer un peu.

resserement qui permet de réduire aussi la distance au point d’écoute et de les avancer un peu. matériau : acrylique (transparent)

matériau : acrylique (transparent) deux petits pour compléter les deux un peu plus courts.

deux petits pour compléter les deux un peu plus courts.